【スキーお悩み相談】スキー大回りの外手の動きについて解説してみました!

ナオキ

ナオキ皆さんこんにちは!

生涯全力スキーヤーのナオキです!

皆さんご無沙汰しております。

最近はコロナでネガティブなニュースばかりで大変かと思いますが、無事に来シーズンを迎えられることを祈って、お体に気を付けてお過ごしください。

僕の方でも4月からWEBベンチャーに転職したり、コロナの影響で身の回りの環境が変わったりと、何だかんだあって久々の更新となりました!

今回の内容は、

『ターン中の外手の動き』についてです!

先日に僕のTwitterの質問箱にこのような質問が届きました。

いやー、面白い!!

着眼点が非常に面白くて、

僕も昔は技術選のビデオをひたすら見ていたので、何度もこの疑問を持ったことがありました。

コレは良いのか!?ってね(笑)

皆さんも技術選の選手の滑りを見て似た様なことを思った経験がある方も多いのではないでしょうか?

ということで、

今回はこの質問について詳しく掘り下げて考察していきたいと思います!

ターン中の外手は「上げる」のではなく「上がる」

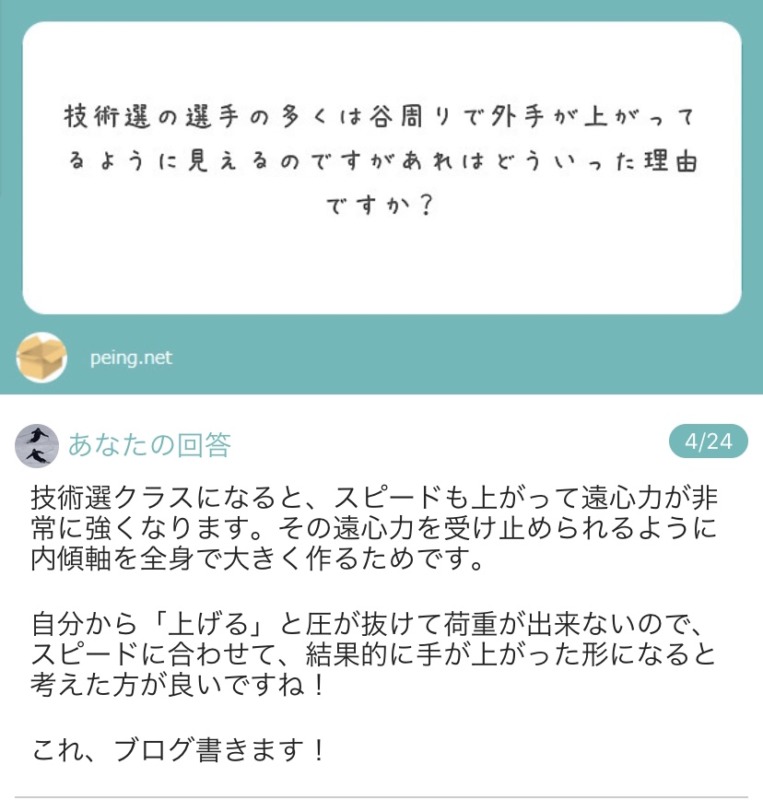

まず、質問に対する僕の回答がコチラ!

はい、宣言通りブログ書いてます(笑)

今回の一番大事なポイントは、

技術選の選手達も、外手は「上げている」のではなく、結果的に「上がっている」ということです。

詳細は僕の回答通りで、

ハイスピードの遠心力に耐えるためには、内傾軸を長く大きく取る必要があります。

そして全身を使って遠心力を受け止めようとすることで、外手が上がって内傾角が大きくなるというカラクリです。

谷回りで外手を「上げている」のではなく、結果的に「上がっている」

ターンの谷回りで外手は「上げて」はいけないのか?

では、谷回りで外手を「上げて」はいけないのでしょうか?

答えは、

『はい、上げてはいけません!』

まず切り替えの時点では絶対外手を上げてはいけません。切り替えで外手を上げると、外足が軽くなって雪面の捉えができなくなるからです。

そしてこれは谷回りの局面でも同じことです。僕も昔によく技術選の選手の真似をしようとして外手を上げていたんですが...

外足の荷重が抜けるから上げんじゃねぇ!!(怒)

ってよく注意されてました...

技術選の選手が外手を上げているように見えるのは、めちゃくちゃハイスピードで滑っているからで、彼らも「上げる」という意識は無いはずなんです。

盗むことは大事ですけど、

中身を理解せずに何でもかんでも真似するのは危険だと当時は痛いほど思い知りましたね。

谷回りでの外手の動かし方のポイント

谷回りでの外手も結果的に上がったりするわけで、「動かし方」という表現も本来は微妙な気もするのですが(笑)

解説上、言わせてもらいます

m(_ _)m

一つ谷回りでの外手の動きとして

ワンポイント的な意識のお話しをしておこうと思います!

両肩から常に重さを伝えるように意識してみましょう!

そうすることで、

自然と外手の位置も決まってくるのではないでしょうか?

もちろんスピードによって、

かかる遠心力も変わってくるので、外手の高さも変わってきます。

そして、常に肩のラインは斜面と平行になるようにしましょう!

こうした意識を持つことで、

少なくとも外手を上げ過ぎて重さが抜けることは無くなるかと思います!

基本的には外手は外足と連動する

山回りでも谷回りでも共通して言えることですが、外手の動きは外足と連動させる意識を持つと良いのではないかと思います!

外足の真上に外手をもってくるべき!というほど厳密にするべきことではないですが、なるべく同時に動くようにすることで、お互いの補助動作になったりします。

僕もレッスンで、

外手の軌道は外足の軌道に合わせましょう!

みたいなことはたまに言ってます。

が、コレも人によってハマったりハマらなかったりなので、一概には言い切れないところがまた難しいですよね(笑)

スキーのターン中の外手の動き まとめ

それでは、今回のポイントのまとめです!

- 谷回りで外手は「上げている」のではなく、結果的に「上がっている」

- 谷回りでは肩のラインを斜面と平行にして、

- 外手は外足と連動させる

ということで、

今回はターン中の外手の動きにフォーカスしてきました。

特に質問にあった谷回りにおいては、

自分から動かすことはなく、結果的にその位置に外手がくるということでしたが、ご理解いただけましたでしょうか?

もしご不明点があれば、

何なりとお気軽にお問い合わせくださいね!

それでは今回は以上です!

最後まで見ていただき、

ありがとうございました!

スキー検定合格の基礎が1週間で身に付く短期集中講座

早い人はたったの1週間で

スキー検定合格のための基礎が身に付く、短期集中講座を開講しました!

ちなみに実はコチラは有料販売しておりましたが...

なんと現在...

公式LINE限定、特別価格で配信中!

予告無しに公開中止することもあるので今のうちに公式LINEへ追加してお受け取り下さい!

感想や質問があればご自由にどうぞ!